2030세대와 명품 소비: 불안 속에서 찾는 소속감과 자기 표현

왜 2030세대는 명품에 열광할까?

경제적으로 불안정한 시대, 사회적 소속감이 흔들리는 시대에 살고 있는 2030세대는 명품이라는 소비 행위를 통해 자신을 표현하고, 소속감을 찾으며, 존재 가치를 재확인하고 있습니다. 명품은 단순한 물건을 넘어 ‘나’를 설명하는 도구로 작용하고 있으며, 이들의 소비 패턴은 하나의 문화로 자리 잡아가고 있습니다. 전문가들의 분석과 수치를 통해 그 배경과 흐름을 들여다봅니다.

2030세대, 세계에서 가장 많이 명품 사는 사람들?

2022년 기준, 우리나라의 명품 총 지출액은 약 20조 9천억 원에 달합니다. 특히 1인당 평균 명품 구매액은 약 40만 원으로 세계에서 가장 높습니다.

미국의 34만 원, 중국의 6만 원과 비교해도 그 열기는 매우 뜨겁습니다.

흥미로운 건, 20대의 명품 구매 증가율이 무려 70%로, 어떤 세대보다 빠르게 상승하고 있다는 점입니다.

경제고통지수가 높을수록, 명품 구매는 더 활발하다?

경제고통지수는 실업률과 물가상승률을 더해 만든 수치입니다.

2030세대의 경제고통지수는 25.1로, 이전 세대의 23.4보다 높습니다.

그런데도 명품 구매는 줄지 않습니다. 오히려 더 활발해졌습니다.

이 현상을 두고 '역설적인 소비'라는 분석이 나옵니다. 즉, 불안할수록 더 확실하게 자신을 드러내고 싶은 심리가 작용하는 것이죠.

유명인은 곧 내가 되고 싶은 모습이다

2030세대는 아직 자기 가치관이 완전히 정립되지 않았습니다.

이런 시기, 유명인의 소비와 이미지는 곧 나의 방향성이 되기도 합니다.

곽금주 서울대 교수는 "명품을 통해 사회적 권위와 집단 소속감을 얻게 되는 믿음이 2030세대의 소비를 자극한다"고 설명합니다.

실제로 SNS 속 유명인들의 명품 착용은 하나의 ‘트렌드 안내서’처럼 작동합니다.

명품 = 보상 + 표현 + 위로

권위호 교수는 명품 소비가 단순 치장행위가 아니라 ‘보상 심리’라고 분석합니다.

스스로를 위로하거나, 지친 마음을 달래기 위해 명품을 산다는 겁니다.

플렉스(Flex) 문화가 유행한 것도 이런 흐름과 맞물립니다.

누군가에게는 명품이 성취의 증거이자, 부의 상징이기도 하니까요.

2030세대의 명품 소비, 실제로 어떤 모습일까?

연도 국내 명품 시장 규모 주요 구매층 증가율

| 2015 | 약 12조 2,100억 원 | - |

| 2021 | 약 16조 원대 | 20대: 70% 증가 |

20대가 명품시장에서 차지하는 비중은 갈수록 커지고 있습니다.

백화점 VIP 프로그램의 핵심 타깃도 이제는 2030세대입니다.

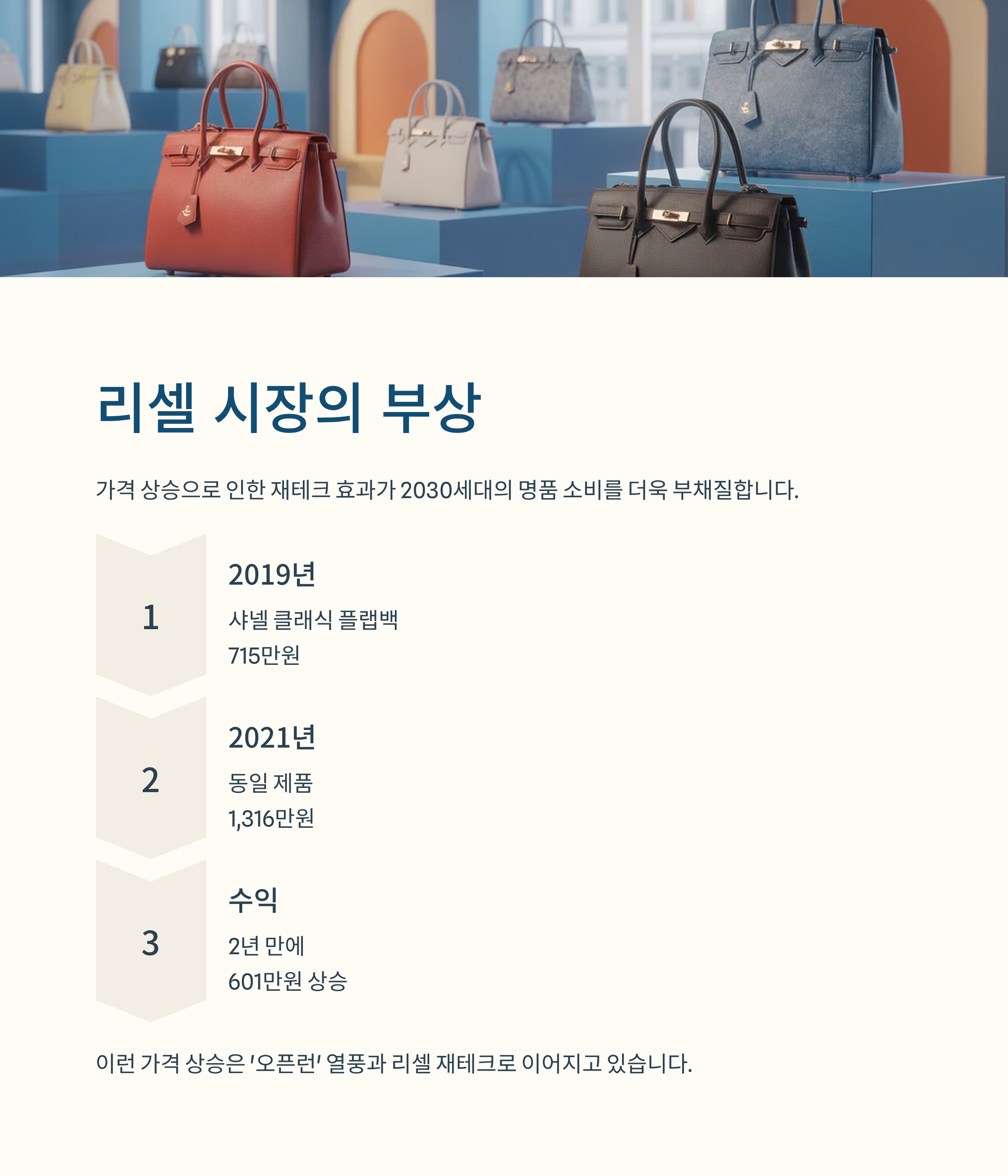

가격 오르고, 다시 팔아도 수익이?

리셀 시장도 2030세대의 명품 소비 문화를 이끄는 또 하나의 이유입니다.

예를 들어 샤넬 '클래식 플랩백 미디움'은

2019년 715만 원에서

2021년 1,316만 원으로

불과 2년 만에 601만 원이 올랐습니다.

이런 가격 상승은 '오픈런' 열풍과 리셀 재테크로 이어지고 있죠.

고가 제품은 부담? 그럼 독창적 소비를 선택한다

물론 모두가 1천만 원짜리 가방을 살 수는 없습니다.

그래서 2030세대는 자신만의 방식으로 명품을 소비합니다.

소장가치가 높은 한정판, 독창적인 디자인, 유명인의 협업 제품 등

자기만의 취향을 담은 소비로 차별화를 추구하는 것이죠.

불안한 시대, 소비는 곧 자기방어다

결국 2030세대에게 명품 소비는 단순한 쇼핑이 아닙니다.

불확실한 시대 속에서 자기를 보호하고, 소속감을 확인하고,

내가 나를 위해 할 수 있는 ‘가장 즉각적인 실천’이 된 겁니다.

이 시대의 명품은 단지 고가 브랜드가 아닙니다.

2030세대가 스스로를 지키기 위한 정서적 언어, 또는 표현 방식입니다.

'정보전달' 카테고리의 다른 글

| 쇼핑중독, 결혼생활을 '지옥'으로 만드는 이유 (0) | 2025.10.04 |

|---|---|

| 연애 고수의 말투에는 특별한 이유가 있다 (0) | 2025.10.03 |

| 1년 만에 잔고 45% 증가한 비결은? 2030세대의 실제 소비·투자 루틴 분석 (0) | 2025.10.03 |

| 연애 때는 찰떡, 결혼 후엔 지옥? 궁합으로 본 위험한 조합 (0) | 2025.10.02 |

| 화났을 때 드러나는 진짜 인성의 민낯 (0) | 2025.10.02 |